日本文化は、アニメやファッション、食文化、そして歌舞伎や茶道など、多様な側面で海外の人々から注目を集めています。その中でも、日本の伝統文化を色濃く映し出す「書」は、長い歴史とともに受け継がれてきた芸術のひとつです。 本企画では、日本を代表する3人の書家に焦点を当て、それぞれの作品を通じて筆が生み出す独自の世界観と日本の美意識を探ります。書が持つ個性や技法に注目し、書の持つ力と奥深さを感じながら、伝統と革新が交わる書の世界をお届けします。

書に生きる、書でつなぐ。三 人の書家 が 描く“今 ”と“これから”

書には“込められた思い”や“精神”が宿る。言葉に精霊がこもることを「言霊」と呼ぶが、書はただ文字を綴る行為ではない神秘が存在するのではないか。私たちの魂の奥底に触れ、時間と空間を超えて人と人をつなぐ、日本文化の中でもとても繊細で精神的な芸術が“書”である。6千年という長い年月をかけて成熟され、今現在も進化を止めない書画の世界。そこに魅せられ、自らの人生を懸けて表現し続ける三人の女性書家「青柳美扇」「木下真理子」「金澤翔子」のインタビューを通して、奥深い書の魅力を紹介する。彼女たちの生き方には、時代を超えて息づく“書の本質”が確かに宿っている。幼少期に筆を取り、書の道へと自然に導かれた三人。歩んだ道は大きく違えど、彼女たちの書には言霊を感じることができる。

古くから伝わる書道の決まりごとや精神を大切にしながら、それに縛られずに自由な発想で新しい書の形を探し求める青柳美扇。現代的な感性と躍動感あるパフォーマンスで、常に新しい表現の可能性を示してくれる彼女の書。ストリートアートや音楽、ファッションといった異文化と交差する作品は、日本の伝統的な価値観や人との調和を大切にしながら、新しい考え方を私たちに吹き込んでくれる。今ある固定観念を打ち破り、“書が生きる芸術”であることを証明してくれているのである。

木下真理子は、書道という芸術の構造そのものを掘り下げることで、書の中にある深い部分を知ろうとしている。書道は美しさや技巧に留まることではない。彼女が見つめているのは、「なぜ私たちは書くのか」「書とはなにを語るのか」といった本質的な問いだ。書体の成り立ち、余白の意味、そして文字に込められた真理。そのひとつひとつに真摯に向き合い、作品として昇華させる彼女の姿勢は、書を“読む”ものから “感じる”ものとして、新たな価値観を示してくれる。

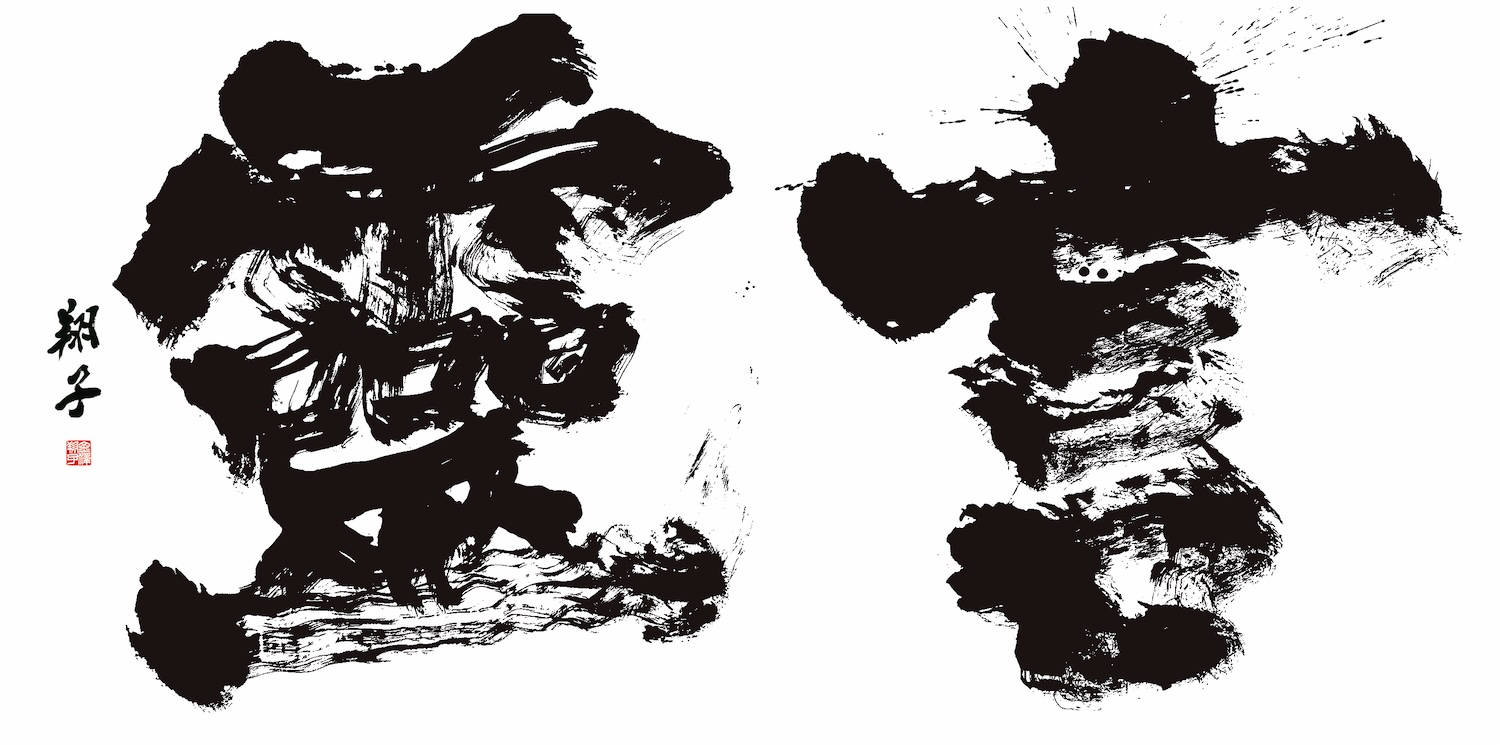

金澤翔子の書は、見る者の心にまっすぐに響く。彼女が筆をとる原動力は、技術や技巧ではない。そこにあるのは「誰かを喜ばせたい」という、純粋でやさしい気持ちだ。その真っ直ぐさが、人々の魂を深く揺さぶる。ダウン症という途方もないハンディキャップを抱えながらも紡がれる文字には、その言葉を超越した “強さ”と“温かみ”を宿している。彼女が書き上げた作品を見ていると、現代の社会が忘れがちな“無垢なまなざし”と“生きる歓び”を、思い出させてくれる気がする。

三人の書家の書や言葉に触れるとき、私たちは“書” という文化の多様性と奥行きをあらためて認識させられる。そこには、競争原理や合理性とは相反する“静けさの中にある力”が存在している。筆の一画一画に込められた時間と想い、私たちが忙しさの中で見失いがちになってしまった、“何か大切なこと”が確かに息づいているのではないか。今回の特集で共通して感じたことは、彼女たちが書を通して“人とつながる”ことを大切にしているという点だ。パフォーマンスという形で観衆を震わせ、障害やハンデを超えて感動を届け、古典に宿る精神性を未来へとつなげる。書は彼女たちにとって単なる芸術文化ではなく、“祈り”や“願い”であることを思い知らされた。

彼女たちの歩みを知ることで、私たちは気づかされる。書は過去のものではなく、今もなお進化し続け、私たちの生きるこの瞬間と呼応しているのだ。誰かのために、何かのために、一文字一文字に心を込めて綴ることが、いかに深く人の心を動かすのか。三人の書家は、その生き方でそれを教えてくれる。彼女たちが紡ぐ文字は、ただの“字”ではない。時空を超えて伝わる“精神”、“文化”、そして“人の想い”が確かに刻まれている。書を知ることは、人を知ること。書を感じることは、心を澄ませること。そして、書と向き合うことは、今を生きる自分と出会うことなのだ。

書 金澤翔子 Shoko Kanazawa

なぜ翔子の書には多くの人が涙を流して感動してくれるのか。私は今その理由が明白にわかる。知的障害を持つ翔子は社会の仕組みに入れなかった。学歴社会にも入れず試験を受けたことがなく、一人っ子ゆえに人と比べられることもなかったので競争心が養われなかった。また社会の仕組みが解らないのでお金を欲したり名誉を求めたりしない。世俗に全く欲望が持てない。この欲望のない心にはただ一つ「人に喜んで貰いたい」という思いだけが宿る。このように世間に取り残され精神が純粋培養され、魂の純度が保たれた。この純度の高い魂が書く書には純粋な書の意味が宿る。翔子の書には言葉の本当の意味の「言霊」が宿っている。

Edit&Text:RYOTA KOUJIRO, TORU IZUMIDA