日本の伝統文化を守りながらも、新しい表現へと挑戦し続ける書家・青柳美扇。4歳から筆を握り、書道の奥深い世界に魅了され、伝統と革新を融合させながら独自の表現を追求し続けてきた。彼女が生み出す書は、“力強さ”と“躍動”の中に深い精神性をも宿し、多くの人の心を動かしてきた。彼女の書が生まれるまでの道のり、書道パフォーマンスの経験、異なる芸術とのコラボレーション、そして未来の書道の可能性について、本インタビューで紐解く。また、異文化との交流やコラボレーション、書道の未来についての展望にも迫り、青柳美扇が伝えたい「書の可能性」を探る。彼女にとって「書」とは何か、その答えを、言葉と筆を通して紡ぎ出す。

書を始めようと思ったのはなぜですか?

お寺生まれで和裁の先生をしていた祖母の影響で、4歳のときに書を学び始めました。

お花やお茶、着物など、日本の伝統文化に囲まれて育ち、祖母の和室で遊びの一環として始めた「書」が一番好きでした。高校卒業まで習字教室に通い、その後は書道を専門的に学べる大学・大学院へと進学しました。

ーー書家としての“自分らしさ”を確立するまでの過程を教えてください。

大学で「習字」と「書道」の違いを知ったことで大きな衝撃を受けました。美しく書くことを追求していた自分にとって、書表現は深く新しい世界でした。廃部寸前だった書道部を立て直すために始めた書道パフォーマンスでは、見る人に感動を与えることの大切さを学びました。その体験を通じて、心を動かす作品を目指しました。さまざまな挑戦を経て、力強く躍動的なスタイルが「青柳美扇の魂の書」として評価されるようになり、自然と自分らしさが確立されました。

これまでの書道人生で、最も印象に残っている出来事は何ですか?

世界遺産 高野山 金剛峯寺での「弘法大師御生誕1250年記念大法会」で書道パフォーマンスと作品を奉納させていただいたことです。滞在中は精進料理をいただき、阿字観瞑想や朝のお勤めを体験しました。法会当日には巨大屏風に「遍昭(へんじょう)」と書かせていただきました。書き終わった瞬間、体が温かく包まれる感覚に自然と涙が溢れ、特別な体験として深く心に残っています。

書以外の芸術や文化からインスピレーションを受けることはありますか?

海外での経験や文化に触れることで、多くのインスピレーションを得ています。街並みや建築物、ファッション、現代アート、美術館や文化遺産などを通じて、新しい表現のヒントを得ることが多いです。特に、異なる文化や歴史が反映されたアート作品に触れることで、自分の作品に新たな視点や発想を取り入れることができます。さらに、各国での人々との交流や対話からも多くを学び、自身の創作活動に反映しています。

影響を受けた書家や芸術家はいますか?

最も影響を受けたのは、長年研究してきた弘法大師(空海)です。臨書を通して書法を学びつつ、村上隆さんや名和晃平さんといった現代アーティストからも多くの刺激を受けています。伝統と革新を融合する姿勢に共感し、それを自身の表現に取り入れることで、新たな可能性を模索し続けています。さらに、現代社会の多様な価値観を取り入れることで、自身の表現を進化させています。

作品を制作する時に大切にしていることや心がけていることは何ですか?

作品を制作する際に最も大切にしているのは、文字の可読性です。書いた文字以外の“余白”を意識的に取り入れることも重要です。余白は単なる空白ではなく、文字と共に作品を構成する重要な要素で、余白の配置やバランスによって空間にリズムや緊張感を生み出し、視覚的な深みや立体感を引き出すことができます。

墨や筆、紙など、道具に対するこだわりはありますか?

はい、こだわりがあります。文房四宝(筆、墨、硯、紙)、すべて大切ですが、今回は「墨」と「筆」についてお話しします。墨については、30〜50年ほど経つと「古墨(こぼく)」と呼ばれる状態になります。良い状態で熟成されると、膠の成分がほぐれて非常に味のある色になります。大学時代、墨を食べながら語る恩師から教えていただき、このエイジングされたニュアンスを作品に表現することを大切にしています。筆は100本以上所持しており、作品に合わせて選んで使います。同じ筆を複数持つこともあり、特注で自分の好みに合わせた筆を作ってもらうこともあります。

ご自身の書の特徴はどのようなところにあると思いますか?

「力強さ、躍動、生命力、革新的、エネルギー感」という評価をいただくことが多いです。私自身、大切にしているのは「伝統と革新」です。現在でも変わらず師事する先生の元でお稽古を続けています。芸術性を追求する私と、伝統的な書を学ぶ私と2つの軸があり、それらが融合することで自分らしい表現や特徴が生まれていると感じています。

ご自身の作品の中で分岐点となった作品は何ですか?

2021年の個展「青柳美扇の世界」で制作した『美の鳳凰』です。5千枚の真鍮で「美」の文字を組み合わせ、立体的な鳳凰を表現しました。平面作品にとどまらず、文字を立体的に構築する新しい表現方法を取り入れた重要な転機となりました。

書が持つ可能性についてどのように感じますか?

書は1千年以上の歴史を持ち、現代でもその価値が認められています。デジタル化が進む中でも、書は映画のタイトルや商品ロゴなど、多くの場面で人々の目に触れ続けています。筆で書かれた文字の強さや温かみ、メッセージ性が今も支持されている理由だと感じています。AIが発達したとしても、その対比によって書道の魅力がさらに強調され、注目される可能性は無限に広がっていると考えています。

書の中で“余白”や“空間”をどのように意識していますか?

余白や空間の美しさは、書道において非常に重要な要素だと考えています。文字自体の美しさや力強さだけでなく、それを取り囲む余白(空間)があることで、全体としての調和やバランスが生まれます。私は、書いた文字だけでなく、余白や空間を活かすことにより、作品に奥行きや立体感を持たせることを意識しています。

書の制作過程で、偶然生まれる要素(にじみ、かすれなど)をどのように捉えていますか?

“にじみ”や“かすれ”は意図的に表現として取り入れることも多いです。とはいえ、偶然生まれた要素もとても重要で、たまたま生まれた一滴の墨や、にじみや線質が作品を引き立てることもあります。遊びで筆を走らせて、良いものが生まれることもあります。書は唯一無二の存在であり、偶然をどう取り入れるかも表現の鍵だと感じています。

書には“静”と“動”の要素があると思いますが、ご自身の作品ではどのように表現していますか?

ひとつの文字の中には“静”と“動”が混在しています。イメージしやすいのは早く書くところと、ゆっくり書くところの違いなのですが、それ以外にも、筆を“静かに置く”のと、“早く置く”や、やさしく書く一方で、力強く打ち付けるように書くなど、それぞれの特徴がお互いを引き立ててひとつの文字を形成しているのです。

技術と感性、どちらがより重要だと感じますか?

どちらも大事です。感性だけが優れていても技術が伴っていないと良い書は書けないですし、逆に技術だけを持っていても、感性がないと評価されるような作品には仕上がりません。どちらも欠かせない要素だと思いますが、基礎となる技術は必須条件だと思います。

異なる芸術とのコラボレーションについてどのように考えていますか?

伝統的な書道と革新的な技術を融合することをテーマに活動しています。様々な分野とのコラボレーションによって、書道の可能性を広げ、多くの人にその魅力を伝えたいと考えています。新しい表現方法を追求することは大きな挑戦であり、楽しさでもあります。

海外の方に書の魅力を伝えるとしたら、どのように表現しますか?

書道の最大の魅力は、まさに「一瞬の芸術」だと感じています。筆で一度に仕上げる瞬間的な美しさと、その背後にある精神性、文化的な文脈を伝えたいです。海外の方は、文字に込められた意味を知ると大きく驚かれることが多いです。日本語は様々な読み方や表現ができるため、その深い意味や美しさを伝えていきたいです。

書道の未来について、どのように考えていますか?

書道の未来は非常に明るいと考えています。デジタル化が進む中で、筆で書かれた文字の温かみや力強さが、むしろ際立っていくと感じています。また、若い世代が書道に新しい視点を取り入れ、独自の表現を追求していることも大きな希望です。私がアンバサダーを務める「書道パフォーマンス甲子園」では、全国から100校以上がエントリーし、高校生たちが情熱を持って書に取り組んでいます。こうした若い力が、書道の未来を切り開いてくれると確信しています。さらに、AI技術やデジタルアートとの融合を試みることで、書道は新しい表現の可能性を広げ続けています。伝統を守りつつ革新を取り入れることで、国内外での認知度や評価もさらに高まるでしょう。若い世代の力で書道を盛り上げていくことは非常に重要です。しかし、様々な挑戦を経て表現の幅を広げる中で、最終的には自然と伝統的な書道に戻っていくと感じています。新しい表現を追求しながらも、古来から受け継がれてきた技法や精神性の中に本質的な美しさがあることに気づかされる瞬間があります。伝統を再確認することで、より深い表現が生まれると確信しています。伝統と革新を繰り返しながら、書道の魅力を多くの人に伝えていきたいです。

書くことと心の状態にはどのような関係があると思いますか?

心の状態が字に出るということはあると思います。自分の体を健康に保たないとと思いますし、心が整った状態でないといけないなと思います。とても面白いのですが、ちょっとスランプ気味の時に、反骨心が働いて良い作品が書けたり、逆に心も体も元気なのに、あまり上手くいかない時もあって、書は生き物だとつくづく感じています。

海外で一番印象に残っている国はありますか?

10ヵ国以上で書道を披露してきましたが、アラブ首長国連邦が特に印象に残っています。アラビア書道文化に触れ、日本の書道とは異なる美の在り方を体感しました。また、国の特徴としても日本の侘寂とは対極的でありながらも、独自の美を持っています。書道ワークショップを開催した際には、参加者が自由な感性で筆を扱い、伝統に縛られない表現を生み出す姿に新鮮な感動を覚えました。この体験は、自分の表現にも新しい視点を与えてくれました。

書とは何ですか?

大好きなものです。私は4歳から始めて30年間ずっと続けてきて、本当に小さい頃から書が好きで一度も嫌いになったことはありません。その作品は二度と同じものは書けない、一瞬の芸術であり、唯一無二の魅力が書にはあると思います。

一文字だけで感情を表現する場合、どんな工夫をしますか?

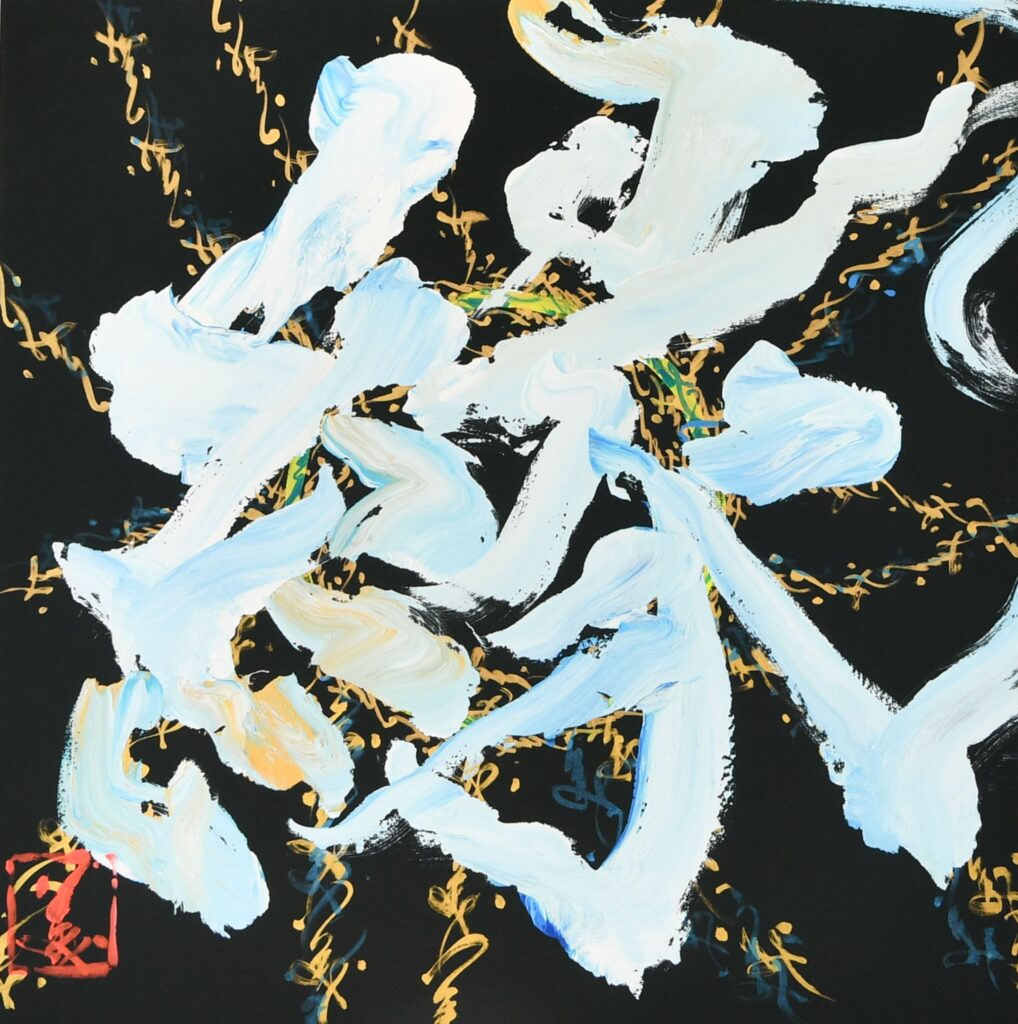

一文字で感情を表現する際は、文字自体が意味を持つだけでなく、その形や筆の動きで感情を表現することを意識しています。例えば「笑」という字を書く際には、本当に人が笑っているような、「ふふっ」と字が微笑んでいる雰囲気を出すように工夫をして書いています。最近は、アクリル絵の具を使うこともあり、幸福感のある色味で書くこともあります。

今後挑戦したい表現や作品のテーマはありますか?

もっとワクワクする、大規模で壮大な挑戦をしてみたいです。例えば、飛行機の機体や校舎の壁面といった巨大なキャンバスに書を施すことや、子どもたちや世界中のクリエイターと一緒にひとつの作品を作り上げるプロジェクトに挑戦してみたいです。圧倒的なスケール感と迫力で観る人を驚かせたいし、自分自身も心から楽しめるような挑戦をしたいです。

書を生かし、新しく取り組んでみたいことはありますか?

最近はVR技術やXRを用いた書道の新たな表現に挑戦しています。大阪・関西万博に向けて、筆型コントローラーでバーチャル空間に自在に文字を書くことができるシステムを開発しています。筆文字を書けるだけでなく、だるまの目入れや浮世絵の色塗りができるなど、筆を使った日本文化の体験コンテンツをチームで作っています。今後は書道とAI技術との融合した作品も視野に入れています。

書の練習や制作を続ける中で、日頃、大切にしている習慣はありますか?

毎日、書に触れることを大切にしています。筆を持たない日でも、法帖を眺めたり古典を研究する時間を意識的に作るようにして、書と向き合うことを心がけています。この習慣が自分の感性を磨き、新たな挑戦への意欲を引き出す原動力になっています。また、散歩や美術館巡りを通じて自然や芸術からも刺激を受け、創作の糧とすることで、表現の幅を広げています。

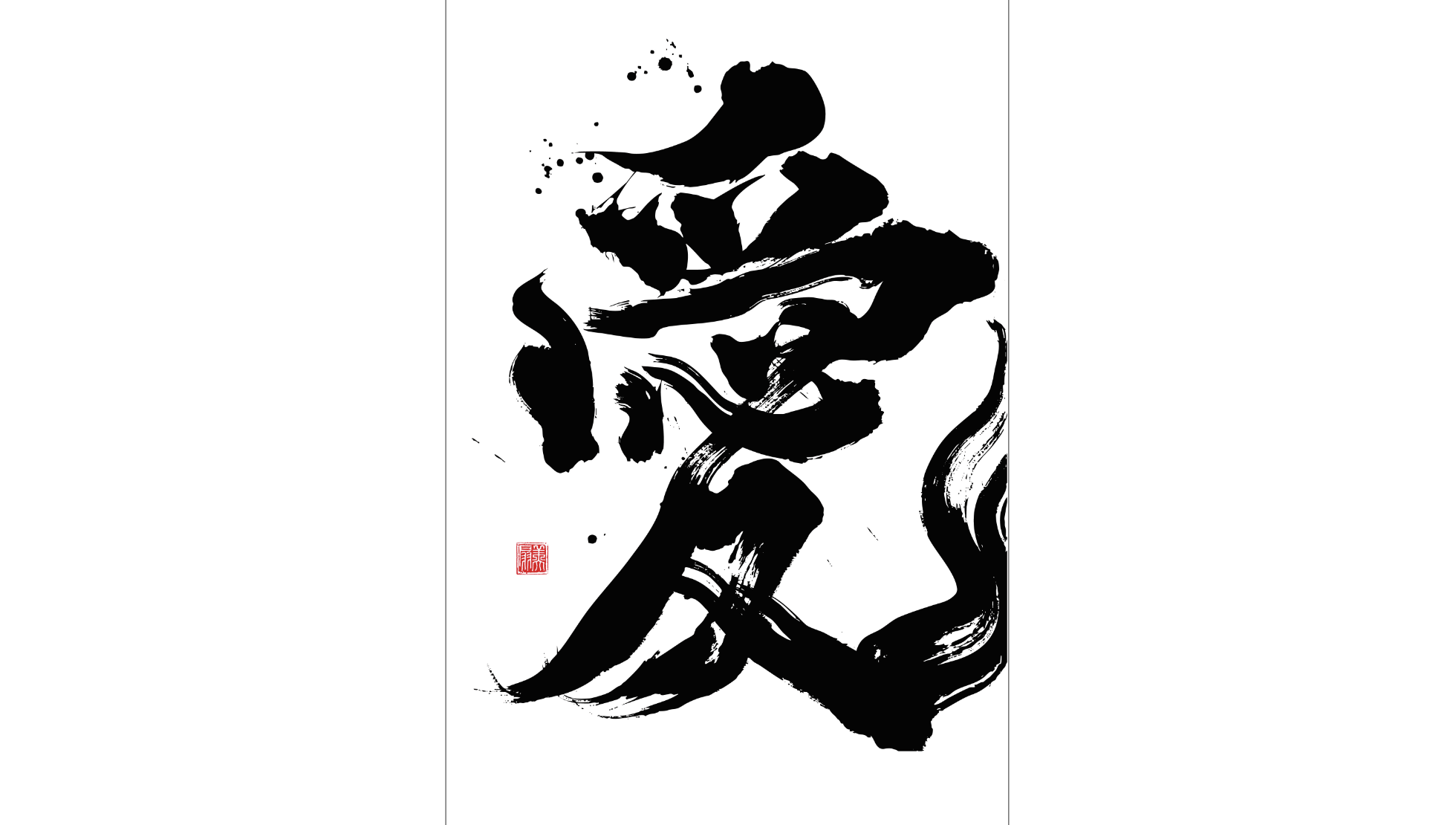

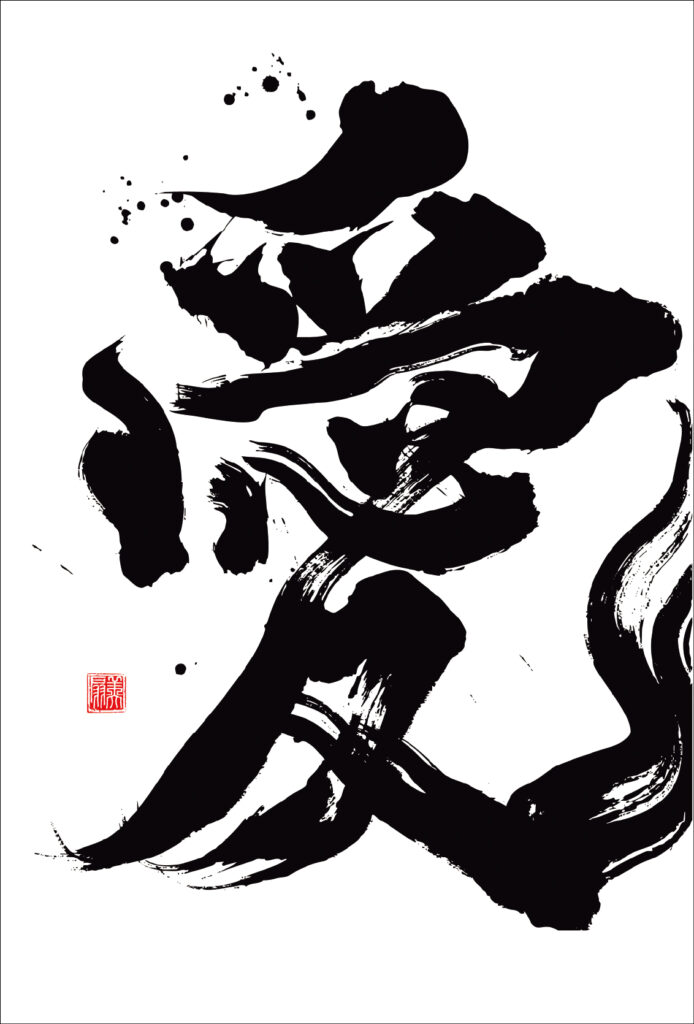

掲載作品「愛の輪郭」について

愛のカタチ。勢いのある筆致と大胆な余白の取り方によって、愛という感情の力強さと儚さを表現しています。墨の飛沫や躍動する線は、愛の不完全さや揺らぎ、時に激しく、時に穏やかに形を変えていく様を象徴しています。

「愛」とは、一つの明確な形ではなく、無数の輪郭を持つものです。筆を走らせる中で生まれる偶然の美しさを受け入れ、制御しきれない感情をそのまま紙に刻み込みました。

PROFILE

書家/アーティスト 青柳美扇 Bisen Aoyagi

大阪府出身。世界10か国以上で書道パフォーマンスを披露。4歳から祖母の影響で書を学び始める。国立競技場で行われた第99回サッカー『天皇杯』では約5万8千人の観客の前で書道パフォーマンスを披露。世界遺産「高野山」にて巨大屏風奉納揮毫。主な作品:世界遺産『高野山』作品奉納、CAPCOM『モンスターハンターライズ』、『東京2025世界陸上』、手塚治虫原作『どろろ』、JRA『有馬記念』、国立競技場「貴賓室作品」などを手がける。TBS『情熱大陸』出演、NHKeテレ『にほんごであそぼ』レギュラー出演 ほか。