書を始めたきっかけは、幼い頃に見た祖父の背中だった。幼少より書に親しみ、文字の歴史や書の成り立ちを深く学びながら、この時代の書家として道を歩んできた彼女。探求し続けてきたのは、卓越した書の技法によって、時代を超え受け継がれてきた“美”を、自らの筆で表現すること。それは我流で、自由に文字を扱うことではなく、長い歳月をかけて培われた書の美意識や精神性を尊ぶこと。彼女は書法を究めていくことだけにとどまらない。例えば“余白”という表現性が持っている意味や日本文化との関係性に内包する思想までも洞察する。書の世界に身を投じる中で得た気づき、書作への想いとは? 書の本質と魅力について、木下真理子が語る。

書を始めようと思ったのはなぜですか?

幼い頃、両親が共働きで、祖父の家に預けられることが多かったんです。その祖父が毎朝、臨書(古典を手本に学ぶこと)を行う習慣があって。朝日が入る部屋で、机に向かって黙々と手を動かしている後ろ姿が、とても眩しく見えて。その光景が目に焼きついていたんだと思います。当時、祖父が使用していた手本(『書跡名品叢(そう)刊』日中の名跡・全125冊、二玄社刊)は、後に譲り受けました。それは今も大切に使用しています。

始めた当初と現在で、書に対する考え方は変わりましたか?

学校や近所の習字教室で習うのは、楷書(かいしょ)と行書という、私たちが普段見慣れている書体の学習で、通常の学びはそこで終わってしまいます。ただ漢字は、今から3千年以上も前に、中国の殷(いん)王朝で使用されていた甲骨文字に由来する篆書(てんしょ)に始まり、隷書(れいしょ)、草書、行書を経て、楷書に至ります。これを「漢字五書体」といいますが、よくある誤解として、行書や草書は楷書が崩れてできたものと思われています。でも、楷書は最後に“完成形”としてできた最も新しい書体なんです。このように、それぞれの時代背景や歴史の中で、文字に接していくということが書道で、文字本来の姿や書に込められている美意識や精神性を探求することが、書道の本質です。私がこのことに気づいたのは、大学生の時に中国は黄海に浮かぶ連島へ、「連島境界刻石」という、およそ2千年前に刻まれた文字を見に行ったことです。その日は雨風が強い悪天候で、経年による風化も著しく、判読するのは困難でしたが、とても感動しました。かつてその岩肌に刻んだ人の息遣いが、遺されている文字からまだ感じられたんです。「これは一生をかけて追い求める価値がある」と、その時実感しました。

書を知ることは、文字の歴史を知ることが必要なのでしょうか?

もともと物の形を象(かたど)って、その意味を示す漢字が形成されたことを考えれば、文字の字形を我流で歪めたり、ひどく誇張するようなことは、漢字の意味もおかしなものになってしまいます。流麗な仮名についても、文字の崩し方には型というものがあります。近年は、今風のデザイン感覚で、インパクトのある文字を書いたものは「筆文字アート」などと呼ばれていますが、それは「書芸術」とはまったく異なるものです。長い歳月をかけて、幾多の人々の筆跡が積み重ねられながら、形が整って、洗練されてきた文字は、それ自体が既に芸術品であると私は思います。

書家としての“自分らしさ”を確立するまでの過程を教えてください。

今の私たちの暮らし、考え方の軸になっているのは、明治維新以後に西洋から入ってきた文化、思想で、日本で古来、育まれてきたそれ以前の文化や思想とは異なります。思想の違いで言えば、“人間が自然を征服する”か、“人間も自然の一部とみなす”かの違いですね。かつて日本人が持っていた慎ましやかな精神性は、強さや完璧さより、崩れゆく儚さ、不完全で左右非対称なものを愛おしむ美意識となって、日本文化、特に仮名の書に色濃く反映されています。そんな日本文化としての書は、「能書」と呼ばれた人たちの書を見ても、西洋のように“個性”や“自己表現”を前面に押し出したものではありません。そんな先人たち、また古(いにしえ)の暮らしから多くを学んで、学んだものを自分の中で昇華したら、特別意識しなくても書に滲み出てくる、そんな自分らしさでいいのではないでしょうか。日頃、古の書に接する暮らしの中で、そんなことを思っています。

書を通して捉えた日本の国民性は、どのようなものだと思いますか?

東日本大震災の時に、宮城県の気仙沼湾の一帯は、津波によって甚大な被害を受けました。そこで牡蠣(かき)の養殖業を営む漁師さんのお話がとても印象的だったんですが、自然の猛威に畏れを抱いていても、恨むことなく、むしろ受け入れながら、豊かな自然への恩恵の念を語られていました。そんな自然観を、かつての日本人は心に抱いていて、自分では気づいていなくても、そのDNAは心の奥底に引き継がれているのではないかと思います。世界で展開している日本のモードや建築なども、そのような精神性は、少なからず内包しているように思いますし、近年の国際的なエコロジカルな指向性においても、古の日本の思想観念から学ぶことは多いと思います。

書を続ける中で困難はありましたか?

ひとつのことをずっと続けられるということは、本当は幸せなことだと思います。ただ壁にぶつかってしまうことも勿論あり、そんな時、私には思い浮かべることがあります。私が尊敬する青山杉雨(さんう)先生は、生涯一度も個展を行わなかったことで知られています。とはいえ、先生がお亡くなりになられた後、東京国立博物館では大展覧会が開催されたのですが、先生はなぜ個展を行わなかったのかというと、「書は一生にわたって学び高めていくのだから、その途中で行うのは恥ずかしい」というお考えを持たれていたようです。また、仮名の第一人者である高木聖鶴(せいかく)先生にお会いした時に、先生が言われていた言葉も心に残っています。「現代は昔と比べて筆を持つ時間が圧倒的に少ないから、平安時代の能書のレベルに達するには、人生が2百年はないと足りない」と。つまり、常に“未完成”であるという自覚を持っていることが、続けていく原動力になるということですよね。

これまでの書道人生で、最も印象に残っている出来事は何ですか?

2020年に、奈良県主催の日本書紀編纂(へんさん)1300年記念の式典で、藤原氏縁の春日大社に隣接する能楽堂で、席上揮毫(きごう)ができたことですね。『日本書紀』は日本初の勅命(ちょくめい)による正史として、基本的に漢文で書かれていますが、古典を学んできた私にとってそれは、とても光栄なことでした。また、奈良県は日本有数の墨の産地なのですが、揮毫にあたり、老舗の古梅園さんの墨と硯(すずり)、それから私のリクエストで大神(おおみわ)神社の御神水(ごこうずい)をご用意いただきまして、墨磨りから揮毫を行えたことも、感慨深く、印象に残っています。

影響を受けた書家や芸術家はいますか?

先にも名前を挙げた青山杉雨先生ですね。進学先の大学を選ぶ時も、先生が教鞭をとられていたことが選択した理由になっています。残念ながら、私が入学した時には先生はお亡くなりになられていたのですが、入学して、青山先生の愛弟子である私の師匠、髙木聖雨(せいう)先生に出逢うことができて、今までずっと師事させていただいています。どの先生について学ぶか、これで一生が決まってしまうくらい、師の存在は大きくて。その意味で私は幸運だったと思います。そして今、私は師匠と若い学生たちとの間の世代となりました。先生方が皆、書家というプレイヤーであると同時に、良き指導者でもあったように、私も自分の書を探求するだけではなく、私が学んできたことを次の世代にきちんと伝えていく、教育方面での活動も同時に取り組んでいます。

書の技術と感性、どちらが重要だと感じますか?

どちらも大切ですね。書道は手習いだけではなく、目習いも大切ですが、教場では“書く(手の感覚を養う)”ことのみならず、書を“見る(眼を養う)”、書を“読む(古に学ぶ)”、書を“話す(魅力を知る)”ことを通して、書道の素養とセンスを同時に身につけてもらえるように、指導しています。

普段の生活の中で、書道とどのように関わっていますか?

現代社会は、余計な情報に触れることが非常に多いので、せめて書作においてはそういったことから離れて、気を整えながら、自然の摂理に逆らわずに書いています。最近は“タイパ(タイムパフォーマンス)”という言葉がありますけれど、書作をしている時くらい、ゆっくりと丁寧に過ごすようにしています。また普段から目にするものは、自分の心や感性に入ってきますから、美しいと思える書画や、素敵だなと思える写真などを、軸にしたり、額装したりして、家の中の目に入るところに置いて、季節ごとに入れ替えたりしています。

作品を制作する時に大切にしていることや心がけていることは何ですか?

とにかく書は、美しい書であること、その一言に尽きますね。煩雑で汚い書は論外ですが、かと言ってただ整っていればいいかといえば、そうではありません。美しいと感じられる書は、たいてい、相反する要素がひとつの書の中に入っています。単一的な方向性の書ではなく、相反する要素が“呼応”しているという。一見、抑制的、静的でありながら、凛とした佇まいや動的な力も感じさせる、自分の書はそうありたいと思っています。

ご自身の書の特徴はどのようなところにあると思いますか?

師匠によくほめてもらう点は、“線はいい”ということです。他はまだまだという意味だと思いますが(笑)。いろんな線質を出せるということは自分でもあると思います。ただ、これはそのときどきの気温や湿度などによって左右される、そんな“不可抗力”が働いて生まれる部分がたぶんにあります。でも、自分の思い通りにいかないところがあるからこそ、書の醍醐味もあるのではないかと思っています。

書は言葉を超えたアートだと思いますか?

何が書いてあるかわからないけれど、感じるところがある、書はそれでいいと思いますし、そういうことでは、言葉を超えたものですね。

海外の方々に「書」の魅力を伝えるとしたら、どのように表現しますか?

海外で活動したときの経験では、海外の方のほうがむしろ、先入観が無く書の魅力は伝わっていると思うところはあります。何が書かれているのかという“意味”にとらわれずに、最初から造形的な視点で書を鑑賞しているので。ただ、書は特に東アジア圏で、最も探究された東洋美術であるということは、もっと認識してもらえたら嬉しいです。

一文字だけで感情を表現する場合、どんな工夫をしますか?

例えば、「怒」という文字を書く時に、そこに怒りの感情を反映させるようなことはしません。また書はよく“一発書き”で書いていると思われがちなのですが、そういうものでもありません。私の場合は、ひとつの作品を書くのに、何十枚、時には何百枚と書くこともあります。一点一画に心を傾けながら、それくらいの枚数を書いていると、こう書こうとか、書かねばといった自我や感情から解放され、無心になって手も勝手に動くようになるんです。そうすると、自分でもやっと書けてきたなと感じます。

書が持つ可能性についてどのように感じますか?

AⅠなどテクノロジーがどんなに発達しても、書は再現できるものではないと思っています。筆で字を書くという一見、単純な行為ですが、見えないところで、身体を動かす無数の神経や呼吸、美を感じとる感受性、心の揺らぎなど、様々な要素が繊細かつ複雑に絡み合った書を、数値化して再構築することなどできるのでしょうか。テクノロジーの進化は、逆に書の価値を浮き彫りにすると考えています。

音楽や舞踏、ファッションなど、異なる芸術とのコラボレーションについてどう思いますか?

現代における書の可能性を模索するという意味では、この時代に生きる書家の一人として、前向きに思っています。伝統に立脚しているものであれば、それは書の魅力をPRできることでもありますから。そもそも、書は紙に書くものだと、今は誰もがそのように思っていますけれど、原初は牛骨や亀甲、青銅器や石に刻んでいた文字が、竹や木に書かれるようになって、さらに紙に書かれるようになってきたわけです。こうした“媒体”の変化により、文字のありようも、それぞれの媒体の形状に合わせて変わってきた経緯もありますし。映像とのコラボレーションは、これまでに行ったことがあります。

書の中で“余白”や“空間”をどのように意識していますか?

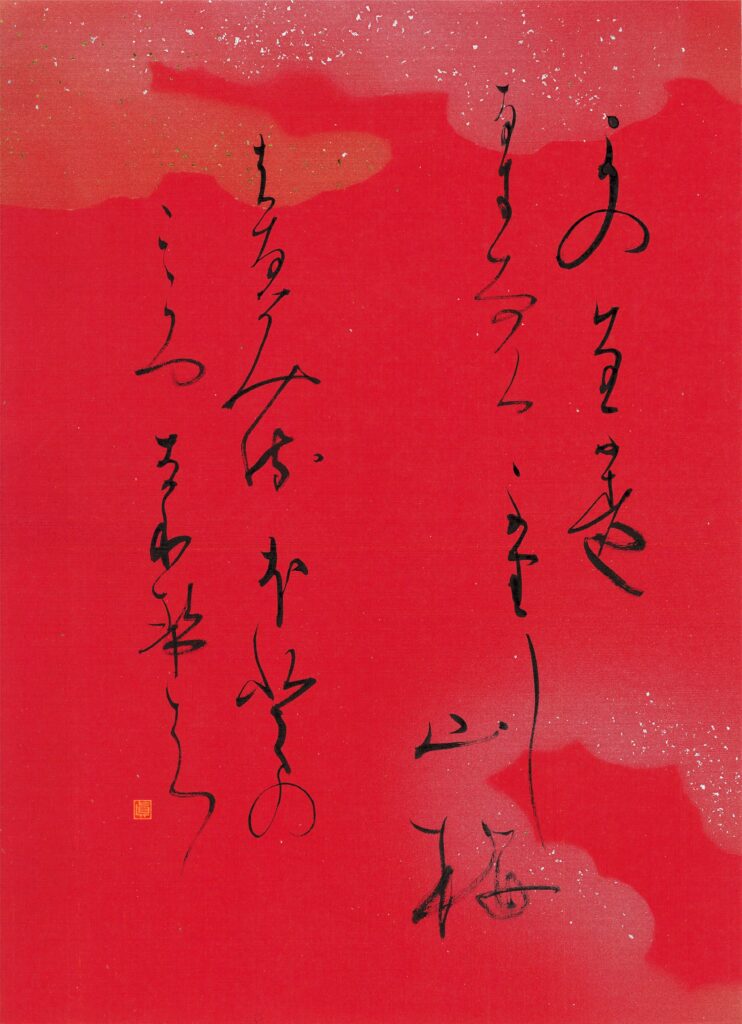

書き手の立場で見た場合、文字を影、余白を光に例えることがありますが、どちらも同じくらい意識しています。よく余白が目立つと間がもたないと感じて、余白を埋めようとする人がいますが、余白は何も無いということではありません。「神は細部に宿る」という西洋の思想がありますが、日本的に言うならば「カミは余白に宿る」と言え、それは書作をしながら感じていることでもあります。平安時代の和歌が記された書は、「散らし書き」という、行ごとに行頭の高さを不揃いに書いていく、日本独自の手法があります。そこでは、自然の風景などが、余白を生かした文字の配置によって表現されています。高層建築が立ち並ぶ現代とは異なり、京でも貴族たちの住まいからは、遠方の山陵が見渡せ、空高く鳥が羽ばたいてる様子もよく見えていたと思いますが、書で表現されているのは、自然の背後にカミを感受しながら、当時の人が捉えていた景色です。

若い世代やこれから書を学ぶ人へのメッセージをお願いします。

過去があって現在があり、現在があるから未来があるという、今の時代だけの尺度、常識とされている範囲が、いかに狭いかということに気がついて欲しいですね。若い人が日常生活において意識できうる歴史観は、せいぜい終戦以降のことだと思うんです。でも、書に触れた途端、それは何千年という単位に変わります。書や文字の向こうには、無数の先人が存在して、壮大な世界が広がっています。「温故知新」(ふるきをたずね、あたらしきをしる)という言葉がありますが、多くの人が生きづらさを感じている現代において、これは有効なキーワードだと思います。

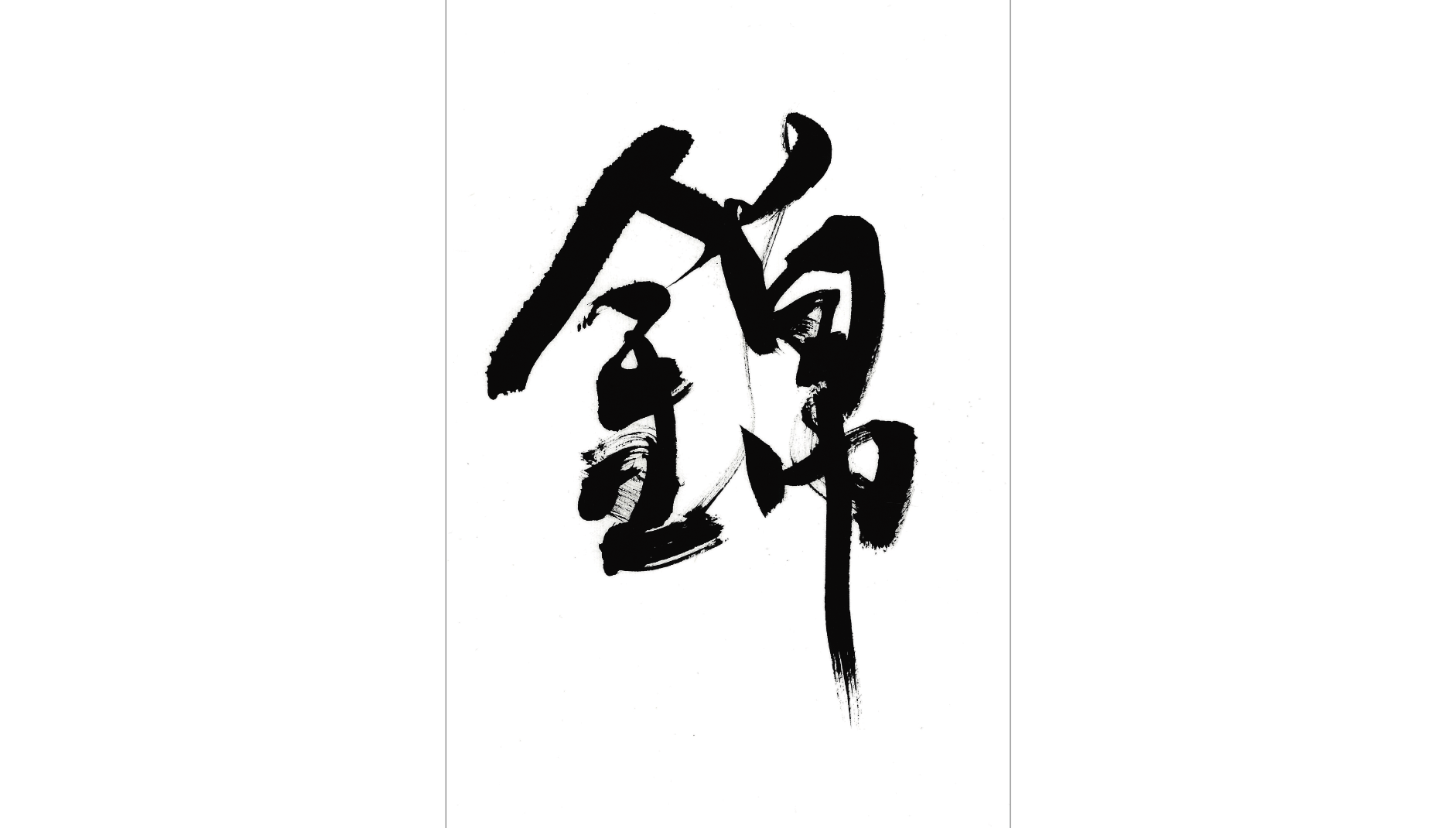

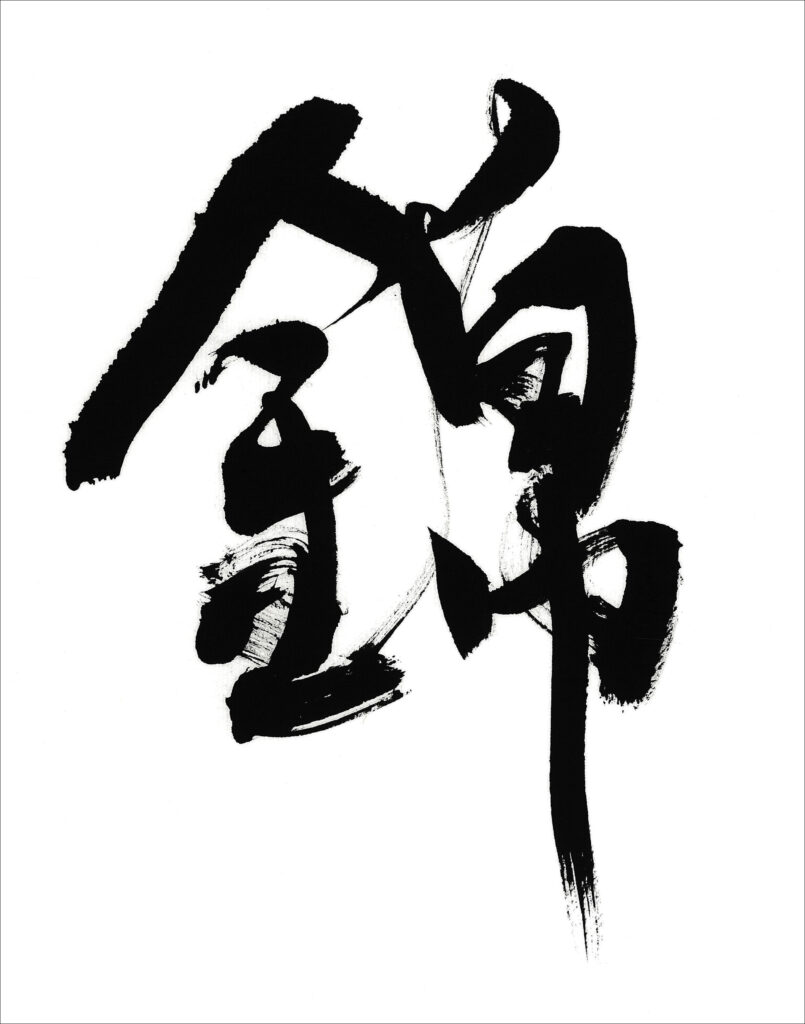

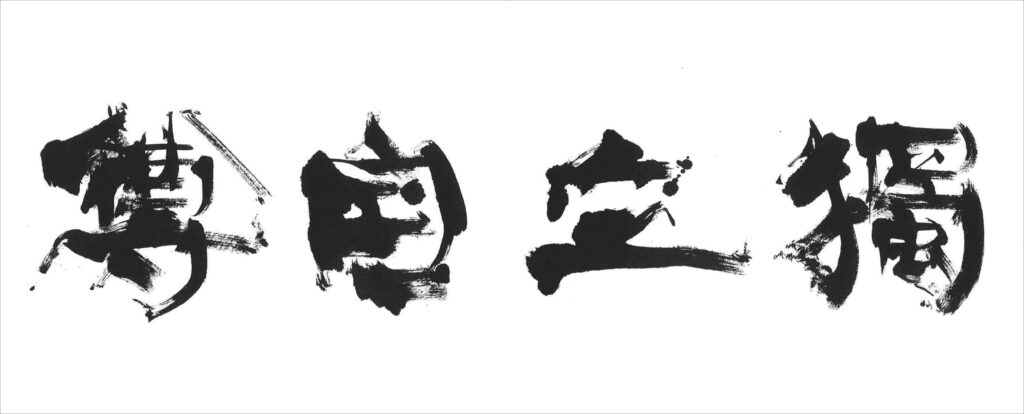

「錦」について

正倉院展のキャンペーン用の題字としてご依頼いただいた、「華」「錦」「香」「遊」「奏」の中のひとつです。正倉院の宝物は、奈良時代、聖武天皇遺愛の品々が、光明皇后から東大寺の大仏に奉献され、法会で使用された仏具などとともに“封印”されて、厳重に保管されてきました。世界でも稀にみる保存状態で、当時の姿のままを今に伝えています。そんな厳(おごそ)かな正倉院宝物と並んで書が掲載されるということでしたので、告知用とはいえ、商業的ニュアンス、過剰さを一切感じさせない書でなければなりません。穢(けが)れの無い真っ新な和紙の上を、墨の飛沫(ひまつ)など“作為”で汚すことなく、本物の書の風合い、自然の妙趣をできる限り大切にしながら書きました。また題字は私的な作品ではないという考えから、押印(おういん)はしていません。

PROFILE

書家 木下真理子 Mariko Kinoshita

東アジアで古来受け継がれている伝統文化としての書を探求。祖父の影響で6歳より筆を持ち、書道の研究では第一線として知られている大東文化大学に進学。髙木聖雨に師事。漢字は五書体を書き分け、また中国、日本の古典に立脚しながら、現代の感性で漢字仮名交じり書にも取り組んでいる。NHK BS『にっぽんプレミアム』の年間キャンペーン、映画『利休にたずねよ』などの題字も担当。『KENPOKU ART 2016』、文化庁主催の『ETERNAL〜千秒の清寂』などでは書によるインスタレーションを、また服飾ブランド「Y’s」(ヨウジヤマモト)とのコレクションラインも発表。現代的な書のプレゼンテーションや日本文化の魅力を伝えるエッセイの執筆も行っている。