幼少期に筆を握った瞬間から始まった金澤翔子の書の道。ダウン症というハンデを超え、彼女の純粋な心とひたむきな努力に導かれるように、数々の名だたる寺社仏閣や海外の舞台で書を奉納するに至る。「ただ喜んでもらいたい」その想いだけで筆をとり続け、純粋な心で紡ぎ出す書は、見る人の魂を震わせる。本インタビューでは、彼女の書が人々の心を揺さぶる理由、母との深い絆、そして亡き父との繋がりを感じながら歩んできた軌跡を紐解きます。競争や合理性が重視される現代において、彼女の生き方が教えてくれる“本当に大切なこと”とは何か。翔子の書が持つ力とは何か。その答えを、あなたの心で感じてほしい。

翔子さんが書を始めたきっかけは何ですか?

ダウン症というハンデがある中で、翔子が5歳の時に初めて筆を持たせてみたんです。私も主人も書道好きの一家で、障害のある我が子に対して何もしてあげられない無力感もある中、苦し紛れにそうさせたのかも知れません。ところが筆を持った瞬間、素晴らしい持ち方をしたんです。間違いなく上達するなと直感しました。思い返せば40年前、障害者が冷遇されていた時代に生まれて希望なんて持てませんでした。あの時には思いもしなかった今があることをとても幸せに感じています。

始めた当初と現在で、書に対する考え方は変わりましたか?

今年の6月でデビューしてちょうど20年の節目になります。法隆寺、東大寺、延暦寺、薬師寺、伊勢神宮など、名だたる寺社の総本山、大本山で奉納揮毫を行い、おかげさまでニューヨーク、チェコ、シンガポールなど世界各国でも個展をさせていただきました。振り返れば書家として世間に認知されて、この20年間は翔子自身も苦しかったと思います。注目された後に一杯仕事が来てしまい、毎晩書かされて、怒られ泣いてという連続でした。そんなことが10年ほど続いたのですが、それで本当に上手くなった。屏風に書くなど、当時は大きな文字を書くこと自体少なかったんです。それが法隆寺1400年や春日大社1300年など、世界に誇る寺社仏閣から依頼されると、断れないんですよ。ただ母親である私に喜んでもらいたい、そのために生きている子なので、嫌とは一言もいわず彼女は書を書いて、ここまで20年間ずっと走り続けてきました。人に対してや、仕事としての善し悪しも全くなく、一生懸命、ただみんなに喜んでもらいたくて出来上がる書なので、普通の書家が到底書けるものではないと思います。そういった余計な感情が一切入っていない作品は翔子にしか書けないのです。

書家としての“自分らしさ”を確立するまでの過程を教えてください。

翔子の書を見ると皆さん泣いてくださるんですよ。自然と涙が出る、そんな書なんですね。それは知的障害があるが故、翔子の未来の望みは明日のお昼ご飯ぐらいまでだから、偉くなりたいとか人並みの欲望を持たない純粋さからきているのではないかと思っています。常識など何も分からないけれど、純度の高い魂だけは持っていて、人に喜んでもらうことに100パーセントの力を注ぐことができる。普通の人だったら左右のバランスの善し悪しや、いくらで売れるとか頭の片隅で考えてしまうじゃないですか。魂のレベルで書くものだから心を揺さぶられる、本当に誰も敵わないと思います。普通は紙から字がはみ出さないようにバランス良く書こうと思うんですが、彼女にとってはどうでも良いことなんですね。ただそれが出来るのは基礎がしっかり身についていることが重要なんです。10歳の時に苦しいことがあって、藁にもすがる思いで彼女を救いたくて、1年間ずっと般若心経の揮毫に挑戦させたことがありました。一日中ひたすら何時間も字を書き続けて、本当に大変なことだと思いますけど、書き終わると翔子は「ありがとうございました」と必ず言うんです。その苦しい1年間に自然と基礎が出来上がったんですね。彼女にとっては母親を喜ばせたい一心で書き続けられた、私から見ると子供をどうにかしてあげたいという思いでさせた取組みなので、親子でしか出来ない“愛”の賜物かも知れませんね。ですから翔子にとっては意味も知らないようなどんな漢字を書かされても書けてしまうんです。本当に不思議ですよね、何かに導かれているように感じてしまいます。

導かれているとは?

実は翔子が14歳の時に父親が亡くなり、18歳で学校にも行けず、就職もできなくて、私自身も引きこもりがちになってしまったのです。そんな苦しかった時に、ふと父親の言葉を思い出したんです。翔子が20歳になったら記念に、素晴らしい個展をやろうと言っていたことを。今までダウン症のことを黙っていた人もいたので、翔子の素敵な書を飾って、知的障害があることを皆さんにカミングアウトしようと思い立ちました。その時に奮発して銀座の有名画廊で20点の作品を展示しました。ところが思いも寄らなかったことが起こりました。たまたまそこに来たお客さまでお寺の方や美術館の方がいて、感銘を受けたそうで、うちでも個展をぜひやってほしいという依頼が来たんです。苦しさから救われたい思いで開いた、人生一度きりの個展が、書家デビューのきっかけになってしまったんですね。

書を続けるなかで困難はありましたか?

書家になると色々なオーダーが来るんです。特に人前で書くとなると屏風など大きな画仙紙に書く機会が多い。一発勝負で距離感なんて分からないじゃないですか。親としては心配だし、困難だと感じていましたけれど、彼女はそんなことは思ってなかったんじゃないですかね。国体ですごく大きな紙に書いた時も、20キロもある重い筆を持って、書いてみたらピタっと収まって掲げられました。基礎がしっかりしていて、余計なものを教え込まれていないから、身体で書くという感覚が自然と身についている。我々は知能を備えてしまっているが故に、いつの間にか教育されて型にはまることしか出来なくなっているのですが、翔子は理屈ではない、人並み外れた空間認識能力を持っています。彼女が生み出す素晴らしい作品には、奇跡的で不思議な力を感じてしまいますね。知的障害であることによって、一般的な教養が身につかなかったからこそ、本来人間の持っている才能が引き出されているのではないでしょうか。ですから美術や芸術という、理屈では語れない分野で開花することができる。こんな奇跡的な出来事は、本当に神様が仕組んでくれたことじゃないかって思います。

これまでの書道人生で、最も印象に残っている出来事は何ですか?

東大寺の大仏殿の前の広間で書いた揮毫の時に不思議な出来事がありました。もちろんその揮毫は父親が亡くなった後の話しなのですが、ちょうど修学旅行に行った時に大仏を見て、父親だと思い込んだみたいなんです。確かに主人が丸顔でちょっと似ているんです。10メートルの大きな書で、不安もありましたけど翔子なら大丈夫と思ってお受けしたんです。翔子自身は父親が亡くなった後だったので、父親の前で書くという意識だったみたいです。周りの木の上に登って観覧する人もいるほどすごい人で、何千人が見守る中、一人の男の子がわぁー、と騒ぎ初めてしまったんです。大観衆が見守る中、集中力が途切れないか皆さん心配している空気が漂うじゃないですか。そこで翔子が一言、「応援ありがとう」って言ったんです。まさに天から降りてきたような一声で、それで全員が和みました。彼女にはそのわめいているのが応援に聞こえたんですね。どんなに偉い人であろうが関係なく、彼女は子供や杖をついているおばあさんが好きなんです。「応援ありがとう」の言葉に皆さん感動していました。ところがそれだけでは終わらなくて、翔子が書き始める前に、偶然小動物がぱっと現れて、彼女の足元にとまったんです。それから程なくしてしっかりと書き終えた後、その小動物のことについて翔子は「お父さまだった」と言ったんです。彼女は衆目の中、父親を感じて父親と共に書き上げていたんですね。それは偶然かもしれないですが、私は彼女の魂が、そういうものを呼んでしまったのではないかと感じずにはいられません。

翔子さんにとって書とは何ですか?

娘の生涯治らないこの知的障害について、私自身長い間苦しみました。生まれて51日目でダウン症と宣告されたわけです。残念ながら治らない、もしかしたら歩けないかもしれないけれど、これからずっと生きていかなければならない。今のように障害者に対して優しい社会でもなかったので、翔子自身が一番かわいそうではありますが、私もどうして良いのか分からず辛い思いをしました。そのような環境で生きてきたからこそ、親子の繋がりは普通じゃないと思います。この筆をどこに収めたら上手く仕上がるとか、そういうものではなく、ただ一番私に喜んでもらいたくて書く。彼女にとっては私と父親、3人だけがいる世界で生きることが全てです。そこに惹きつけられる何かがあるのでしょうか。

作品を制作する時に大切にしていることや心がけていることは何ですか?

書く前に必ず舞台で長い時間祈るんです。その間はどんなに騒いでも、携帯電話が鳴っても平気なのですが、マイクだけは入れないようにしてもらいます。精神統一をしているように見えるんですが、私なりに解釈すると、心を純粋にして父親と繋がっているのではないかと思います。私がそばについていると、翔子が「お父様、うまく書かせて下さい」とつぶやいているんです。未だに彼女の中で父親は生きているのであろうと思います。一時期、翔子が一人暮らししていた頃、部屋に父親の写真が飾ってあるのですが、そこに「お父様、私がいなかったらここに電話ください」と自分の携帯番号を書いたメモが置かれていたんです。恐らく父親が遊びにくると思い込んでいるからそうしているんだと思いますが、翔子は存在を信じているんです。ですから書く前のその儀式はとても大事にしています。

ご自身の作品の中で分岐点となった作品は何ですか?

国宝の風神雷神図屏風と翔子の書が並んで展示されています。偶然のような出来事が重なったのですが、建仁寺の僧侶が彼女の作品が俵屋宗達の風神雷神図屏風にそっくりだからと言って並べてくれたんです。それがすごい評判になり、しまいにはバスツアーまで組まれるようになって、それからもう15年ずっと飾っていただいています。いつも大きな作品を書く時には大量の墨を使うので、普通の墨汁で書くんです。この作品も同様に、私は墨汁で書いたと思い込んでいたのですが、ある時、日が当たる場所でこれを目にする機会があって、その時に墨が違うと気がついたんです。たまたま私がサンプルでいただいた青墨という、劣化しづらい墨を使って書いていたんですね。国宝と並び立つ書が、幸運の積み重ねでこのように残せたことで、本当に奇跡的な1枚になったと思います。

書を通して何を伝えたいですか?

現代社会はまともに生きようと思っても苦しいじゃないですか。日本の教育過程の中で育ってしまうと、競争競争という意識が強くて、若い子がかわいそうに思えてしまうこともあります。だからあまり社会に巻き込まれないで、純粋に生きてほしいなと願っています。こういう場面で意見を求められたりしますが、それぞれに事情があるのでどれが正解なんて私には言えません。ただ言えることは翔子を見て下さいということです。こんなにハンデや苦しいことがあっても彼女は幸せを自分で呼び寄せてくるし、本当に「純粋でしょ」って。

書の技術と感性、どちらがより重要だと感じますか?

これは翔子の書を見ているからかも知れませんが、私は感性の方が重要だと思います。もちろん彼女の場合は、10歳の時にひたすら繰り返して憶えた般若心経のお陰で、絶対的な基礎が身についてしまっているという土台がある上でということにはなるのですが、やはり最終的に差が付くところというと、感性で書くということだと思います。翔子の書はテクニックなどのレベルを超越した、人格そのままが字に現れた書です。だからこそ彼女の書は、見た人の感情を揺り動かす力があるのではないかと思っています。

海外の方々に“書”の魅力を伝えるとしたら、どのように表現しますか?

書の魅力は絵とは違って、それぞれの文字一つ一つに意味があるということだと思っています。元々は象形文字から発展してきたものなので、その形が意味を示してくれているものも多いんですよね。たとえは「山」という文字は非常にわかりやすいですが、連なった山々の形がそのまま1字になっています。その「山」という文字を力強く書けば険峻な山脈を想像するかもしれないし、緩やかな文字で書けば、穏やかな山々を想像するかもしれない。これは非常に壮大なことだと感じていますが、元々6千年前の人類が見た山の形を文字にしたことから始まり、時代時代を経て現代の「山」になっています。それを伝えるという意味では言語も関係ないということではないですか。海外の人はインスピレーションで書の良さや価値観を感じ取ってくれるのです。ですからどちらの国に行っても書という文化は受け入れてくれやすいものですし、世界に通用する素晴らしい芸術であることを再認識させられました。

世界各地で個展や公演をれていますが、一番大変だったエピソードを教えてください。

印象深い出来事でいうと、ニューヨークの国連本部に翔子が招待をさせていただいことです。女性の地位向上や人権に関する国際的な活動の一環で、ダウン症への理解を深めてもらう意味合いと、「家庭の援助と自立」というのがその時のテーマでした。金澤翔子は日本代表として登壇しスピーチをさせていただいたんです。堂々と着物を着てとても立派に話しました。母親への感謝の言葉を聞いた時に、私も会場で感極まって何度も泣いてしまいました。当時から遡ると30年前、翔子がダウン症と告知された時には、「私は世界で一番悲しい母親だろう」と悲しみにくれていたものが、そのスピーチを聞いた時に「世界一幸せだよ」と思えた。人生には多くの困難がありますが、生きていれば必ず幸せがやってくるのだと気づかせてくれた出来事でした。

書を書くことと心の状態にはどのような関係があると思いますか?

先ほどお話ししたように、書く前にする精神統一のような儀式に関連するのですが、翔子が感じているのは、父親や母親の存在だと思います。家族が見ているということを身近に感じたり、それこそ声が聞こえるように思うことで、その人を喜ばそうという方向に脳が働いているのだと思います。その気持ちが良い書を書くことに繋がる。それは障害を持っているとか持っていないなどは関係なく、必ずその人の周りには、目をかけてくれたり、大切にしている人がいるはずです。そういう人のことを喜ばせてあげたい、そういう根本的な部分を大切にしていれば、「もっと上達したいから練習しよう」という気持ちにもなるのではないかと思っています。

今後挑戦したい表現や作品のテーマはありますか?

書とはかけ離れたことになりますが、翔子はダンスがとても上手いんです。特にマイケル・ジャクソンが大好きで、「Thriller」や「Beat It」をよく踊っています。彼も天才的なダンサーなので、何か通じるものがあるのでしょうか。彼女にとっては最初に身の回りにあったものがたまたま書だったので、40年間その道一本で来てしまいましたが、今まで頑張ってきたので、他のことも教えてあげたいと今は思っています。今現在、書道教室の下のフロアを改装してカフェをやっていて、翔子にはそこで接客のお仕事をさせているのですが、これも書とは違う何かをさせてあげたいと思ったことの一環です。ここで少し休憩して、また自分から書きたいという欲求が沸いてきたら、新しい人生が開けるかもしれないですし、このカフェと書のコラボレーションするなど面白い取り組みができたらと考えています。

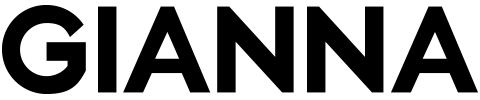

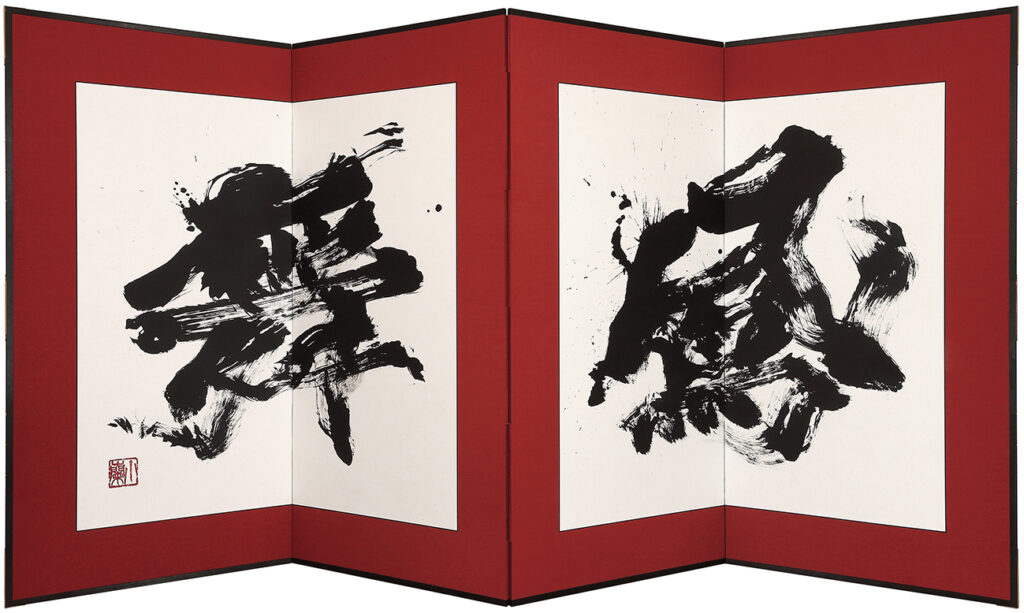

掲載作品「龍翔鳳舞」について

この作品は翔子・三十歳の時にニューヨークで開催された個展で華々しく飾られた。四曲屏風が二つ並べられた八曲屏風。翔子の代表作のひとつである。「龍翔鳳舞」は華麗で美しい文言である。何よりも字面が比類なく良い。この翔子の書から感じられるのは「力強く高きに駆け上がる神秘の蒼い龍、空に舞い上がりしなやかに舞う虹色の鳳凰。龍と鳳凰が瑞祥を戴きながら天空でフーガする。七色に輝き妙なる旋律に愛でられ優雅にまた力強くおおらかに、ピアニシモから激しくフォルテに一気に翔け上がりそして優しく舞う」このような龍翔鳳舞の姿はこの世のおめでたい時に天空に現れると言われる姿です。大空を見ているとたまさかにではあるがこのような龍と鳳凰の姿が繰り広がれている時がある。この姿が見えた時に大きな幸せに導かれると言われている。

PROFILE

書家 金澤翔子 Shoko Kanazawa

5歳のときに書家である母・泰子に師事し書を始める。世界的に活躍する日本を代表する書家の一人。ダウン症の書家としても広く知られており、伊勢神宮や東大寺など名だたる神社仏閣での奉納や美術館展覧会のほか、ニューヨークやロンドンをはじめとする世界各地で個展や公演を開催している。バチカン市国ローマ教皇に大作『祈』の寄贈、NHK大河ドラマ『平清盛』の題字、東京オリンピック公式アートポスターの制作、上皇陛下御製(天皇御在位中)の謹書を担当。2013年には紺綬褒章を受章。